编者按

目前,高尿酸血症(HUA)被视为继高血压、高血脂和糖尿病之后的“第四高”,已成为国民一个不容忽视的健康问题。年7月28日上午,第21次全军内分泌代谢病学术大会上,医院李全民教授就HUA治疗的合适靶点作了专题讲座,介绍了HUA的基本知识、治疗时机和目标以及最新中国研究概况。

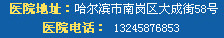

李全民医院

HUA——一个不容忽视的健康问题若正常嘌呤饮食状态下,非同日两次空腹血尿酸水平男性μmol/L、女性μmol/L则视为存在HUA。目前,在我国HUA被视为继高血压、高血脂和糖尿病之后的“第四高”,发病率呈现逐年增高趋势,患者数量已达1.8亿,其中90%的原发性HUA为尿酸排泄减少所致。总的来说,HUA已成为不容忽视的重要国民健康问题。

HUA的发病具有年轻化(以40岁以上中年居多)、男性多于女性、常具有家族史及沿海多于内地等特点。HUA的诱发因素可分为人群、饮食、疾病及药物四方面(图1)。HUA主要有四大危害。第一,尿酸盐沉积于关节可引起痛风发作,导致关节变形、关节畸形、功能受损;第二,尿酸晶体还可沉积于肾脏,引起尿酸性肾病、尿酸结石,更严重的还可导致尿毒症;第三,血尿酸可刺激血管壁,引起动脉粥样硬化,是慢性心脏疾病、高血压、卒中的高危因素;第四,HUA使葡萄糖利用低下并引发促炎反应,增加胰岛素抵抗,增加糖尿病、代谢综合征的发病率。

图1.HUA的诱发因素

HUA临床治疗的循证医学证据流行病学研究发现,高尿酸水平与痛风、肾病、心血管疾病(CVD)及2型糖尿病(T2DM)的发生风险增高明显相关,且呈现量效关系,在不同人群中具有一致性。长期前瞻性随访研究表明,HUA是发展为终末期肾病的独立危险因素,基线高尿酸水平与未来冠心病及全因死亡风险增加相关。机制研究提示,HUA可通过激活RAAS系统/趋化因子/NADPH氧化酶、降低一氧化氮生物活性、激活血管收缩介质等多种机制导致内皮功能障碍、冠状动脉疾病、慢性肾脏疾病、心力衰竭、卒中等。但是,控制性、随机分组的前瞻性干预研究仅在一定程度上证实了HUA与疾病相关的特异性。具体来说,研究发现生活方式干预联合药物治疗可有效降低尿酸水平,减少痛风的发作;降尿酸药物减低血尿酸后可有效减少痛风复发。但是,降尿酸治疗能否减少CVD、高血压、糖尿病、肾病等的发生风险则尚缺乏高质量研究证据,高尿酸血症是否是上述疾病的病因还需要更多的研究。未来,单纯HUA是否需要治疗需要开展更多的随机对照试验(RCT)提供依据。

HUA治疗推荐鉴于大量研究证据凸显了HUA的危害,人们对HUA的治疗也更加重视。对于无症状HUA,亚洲国家指南推荐根据心血管危险因素或并存的CVD进行分层诊疗。其中,《无症状高尿酸血症合并CVD诊治建议中国专家共识》提出应积极控制无症状的HUA。如果没有痛风发作但存在合并的心血管危险因素或CVD,当血尿酸水平超过8mg/dl(μmol/L)时,就应接受药物治疗;如果既无痛风发作也无心血管危险因素或CVD,则当血清尿酸超过9mg/dl(μmol/L)时,就应接受药物治疗。《中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识》就症状性及无症状HUA的药物降尿酸起始治疗时机及治疗目标作了更详细推荐(表1)。

表1.药物降尿酸治疗原则

但是,需要强调的是,目前全球各国对于T2DM合并无症状HUA患者是否需要积极长期降尿酸治疗仍存争议,且尚无足够证据证明对无症状HUA患者降尿酸可带来心脑肾的远期获益,因此亟需大型前瞻性RCT研究来提供循证证据。

HUA中国证据有望为HUA循证医学治疗提供新讯息中国开展的CURED研究是全球首项评价对T2DM合并无症状HUA患者进行降尿酸治疗能否带来获益的研究,探讨了苯溴马隆片对T2DM合并无症状HUA患者心脑肾事件的预防有效性。这项多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究拟入选例T2DM合并≥1种心脑肾事件危险因素的无症状HUA患者,以1:1比例将其分为苯溴马隆干预组与安慰剂对照组,至少随访36个月,观察两组复合心脑肾事件(心血管死亡、非致死性心肌梗死、非致死性卒中、肾功能不全进展)的发生率。该研究结果将有望帮助我们加深对于HUA治疗策略的认识,并提供证据支持。

相关阅读

?全军会访谈丨陆菊明:腺垂体功能减退症激素替代治疗的时机和关键问题

?全军会访谈丨姬秋和:低促性腺激素性性腺功能减退症与糖脂代谢

?全军会丨向光大:高泌乳素血症和泌乳素瘤的规范化诊治

?全军会丨李春霖:钙磷代谢与相关骨骼疾病

?全军会丨夏维波:低血磷性骨软化症的诊疗

?全军会访谈丨梁琳琅:低钾血症的诊断与治疗时的注意事项

(来源:《国际糖尿病》编辑部)

版

权

声

明

版权属《国际糖尿病》所有。欢迎个人转发分享。其他任何媒体、网站如需转载或引用本网版权所有之内容须在醒目位置处注明“转自《国际糖尿病》”

李全民赞赏

长按南京白癜风专科医院偏方制白癜风

转载请注明地址:http://www.dqjpu.com/zcmbjc/18903.html