海归学者发起的公益学术平台

分享信息,整合资源

交流学术,偶尔风月

痛风发作是个横跨中外、贯穿古今的固疾通病。虽然不至伤及生命,但发作时的感受却令人难以忘怀:表皮红肿晶莹剔透,痛火回荡喷薄欲出,让人痛不欲生。随着现代人饮食结构的改变,近年来痛风发病率不断上升,乃至年岁未及四十的年轻人也时有中招。然而人们至今仍然对痛风缺乏足够清楚的认识,我们需要正确理解现有的知识,从更多临床经验中积极探索和求证。

作者鹿鸣南山编辑耿芳痛风大多发作于人四五十岁以后,男性发病比例高于女性,且女性平均发病年龄高于男性。人类对于痛风的认知经历过很长时间的摸索,几百年前的医书上就有记载。那时人们搞不清痛风发作的真正原因,就把它与可以观察到的许多发作病象混杂地联系到一起。解释说痛风具有家族遗传特点,父母身上的痛风现象成为解释子女痛风发作的基因根源。为了说明父母中有人痛风而子女不痛风的现象,直接遗传说又被丰富为隔代遗传说。又比如说痛风发作与人常吃多吃某些食物有关,海鲜、豆腐、红肉、酒类,特别是啤酒,等等被列在一张长长的禁食单上。且不说控制饮食会如何大大有损于人生乐趣,使得身体营养吸收太过于偏,即使是对饮食严格控制的人也仍然不会被痛风发作轻易放过。正所谓过得了初一,不一定过得去十五。又比如人们常说痛风患者要多喝水促进利尿排泄;要常喝椰子水、樱桃水、增食大蒜、鳄梨等碱性食品,以期改善体内酸碱平衡。可无论身患痛风的人们如何小心谨慎,认真防范,其结果却往往令人大失所望、哭笑不得。大家最终不得不选择了宿命,一旦痛风发作,只得自认倒霉。

大约到了20世纪,人类通过血液检测对痛风发作的成因有了新的科学的飞跃性的了解。痛风发作与人体新陈代谢息息相关,嘌呤代谢紊乱和(或)尿酸排泄减少导致血尿酸水平升高,而高尿酸血症是痛风发生的最重要的生化基础和最直接病因,痛风特指急性特征性关节炎和慢性痛风石疾病,可并发肾脏病变,重者可出现关节破坏、肾功能受损,造成患者行动不便和身体痛苦[1-2]。这些飞跃性的了解并不违背经传统观察得出的种种解释,只是前者解释笼统广泛,后者理解到位准确。

人类寿命的增长提高了痛风发作的知名度;人体体重增加提高了痛风发作的可能;人类使用某些利尿剂的增多也提高了痛风发病的概率。为了稀释血液防止胆固醇在血管内壁积存保持血流顺畅,医生通常建议年过50的人们定时定量服用低剂量阿司匹林,长期服用阿司匹林也是使体内尿酸浓度增高的一个可能因素,但对于已经发生痛风的患者,阿司匹林所起的负面作用可以忽略[3]。影响痛风发作的变量因素多,从而使控制痛风发作变得更加复杂多变,难以有效实施。传统观察解释只涉及痛风发作的现象,未触及痛风发作的细节根本。而只谈痛风发作的产生机理也并不能解除大多数患者的心头之急。因为无论如何观察解释,痛风患者们最关心的还是如何防范痛风发作,如何化解痛风发作时的痛苦。笔者本人也久被痛风所苦,所以时时留意痛风发作及其前后的感觉,为什么痛风发作通常起始于凌晨人将起床之前,痛风发作的时间特点能够向我们揭示些什么,痛风发作与人体内体液的动态变化有什么关联?下文将从痛风发病机理、饮食和生活、治疗药物、物理防治多个方面并结合上述认知盲点,对痛风认识的常见问题或误区作详细地探索和阐释。

问题1:痛风发作是尿酸高导致的吗?尽管痛风患者们的追求是直观直接的,但是痛风发作毕竟是个复杂而又经过长期积累的过程,因此无论是预防还是医治都需要患者本人对于整个痛风发作有所全面了解。

人类从饮食中获取营养取决于消化器官的新陈代谢。血尿酸由嘌呤核苷酸代谢而来,并主要通过肾脏排泄以维持动态平衡。在人和高级灵长类动物以外的许多哺乳动物体中,尿酸氧化酶可以把尿酸成分继续分解为更容易被体液和尿液溶解的成分,最终经泌尿系统排出体外。由于人体中天然缺乏这样强大的尿酸酶,大量由嘌呤转化而成的尿酸不能完全被泌尿系统排出,长此以往就形成了人体内的高浓度尿酸环境。尿酸细微结晶是高浓度尿酸在长期低温下的产物,可以积存在人身关节处的软体组织囊内,尺寸约在纳米量级。在实验室环境下可以观察到的尿酸结晶类似红砂细粒,沉积在尿液容器底部,其成分可细分为尿酸铵、尿酸钙和尿酸钠等不同的盐类形式。这些长期积存于体内的酸液和酸晶分布是形成痛风发作的外在条件。

根据自身经历和对痛风机理的反复思考,笔者的结论是:虽然血液中尿酸浓度高与痛风发作紧密相关,但它们之间并不等价。血尿酸浓度高确实容易产生痛风,但并不一定会使痛风发作;而痛风发作时的血尿酸浓度可以低于通常被人接受的阈值6.0mg/dL,但是痛风发作的力度却依然猛烈不止。因为自己有着十年以上的痛风史,所以每年体检时,笔者都会提出例行检查血尿酸。有几次自己的检验结果分明是达到了10.0mg/dL,可并没有痛风发作。当时还曾自鸣得意,以为从此可以逃过这劫。而另一方面,因每次痛风发作时都痛不欲生,所以笔者从来没有在痛风顶峰时刻检查血尿酸的数值。每想至此,总是倍感遗憾,下定决心要咬牙坚持在痛风顶峰时刻去做一次检查,看看那时它到底高到了什么可怕的程度。后来这个下决心的机会终于来了,我拄着双拐去见医生,在痛风顶峰时刻抽血查看血尿酸浓度。一个礼拜后的血检结果大大出乎我的意料,检出的血尿酸浓度竟然只有5.5mg/dL,低于被人通常接受的6.0mg/dL痛风发作临界值,可当时我正在经历着顶峰期痛风发作。检查出的血尿酸浓度偏低是因为当时自己已经口服用药以压制痛风。此外,急性发作时尿酸结晶在关节部位析出,剧烈的炎症反应和疼痛使人体进入应激状态产生的肾上腺素促进了尿酸排泄,导致急性发作时血尿酸浓度下降。

对于痛风发作的合理理解应该是,人体血液中过高的尿酸浓度与每个人的具体代谢过程相关,是个动态过程。由于人体存在基因差异,有些人的嘌呤代谢和尿酸分解就是较另一些人的为好,所以前者体内的血尿酸程度相对偏低。过高浓度又未被泌尿系统排泄的血尿酸逐渐渗入并留存于人体软骨及肌肉周围的软体组织中,导致了血尿酸浓度逐渐转变为软骨及肌肉周边液体组织中的尿酸浓度升高。这个渗透积累酸性浓度提高的过程可以长达十年、二十年或者更长的时间,总之最终会形成随时可能引发痛风的酸度临界的微晶体液态分布状况。最初痛风可以几年发作一次,后来发展为一年发作几次,且在发作间歇期明确能感觉到痛风只是进入低潮,从未全退。正是软骨和肌肉周边酸性微晶分布达到骨缝和软组织内大面积结晶状态造成了痛风发作,所以血尿酸浓度过高和微晶液态分布密集与这个结晶过程虽然息息相关但绝不等价。

这样的理解可以解释为什么痛风多发作于四十或五十岁后的人们。这个理解也可以解释为什么血尿酸高达10.0mg/dL却没有痛风发作,而痛风发作时的血尿酸浓度可以只有5.5mg/dL。尽管部分痛风患者在急性发作期,或者孤立的几次实验室检测中血尿酸可以处在正常水平,但是其病程中一定有高尿酸血症出现,“没有尿酸就没有痛风!”,因此降尿酸治疗对于大多数痛风患者来说都是适用的[4]。正是因为理顺了痛风发作的机理,我们可因地制宜地采取各种应对之道。

问题2:痛风患者在饮食和生活上注意什么?正因为嘌呤的产生与进食的消化分解有关,因此对食物摄入的成分进行选择是调理痛风的重要方面。但是平衡营养和口味调剂也是正常生活所需,滴酒不沾往往会让周围朋友感到无趣失望,所以一味强禁某些食品并不一定就是最佳的痛风防范方案。应该注意的是,痛风发作与体内血尿酸积存环境相关,这就是说当人体软骨和肌肉周边的液体组织内尿酸成分偏低时,多余而无法被泌尿系统排泄的酸性成分只是在肌肉周围的软体组织内增加积累,并不一定会引发痛风。更何况因为没有实时血检测量,谁也不知道多吃这一口或那一口究竟会造成多少尿酸积存。强力控制食物选择具有因噎废食的倾向,这种做法的得失利弊至少值得考虑。

饮食调理的目的在于从根本上改变体内酸性液体的积存环境,并不仅仅在于某一时刻的吃与不吃。与朋友欢聚时的酒该喝的就大胆地喝上几口,尽兴尽情未必一定招来痛风发作。只是需要记住,平时切记不要贪口,时时记住选择食物调理身体环境的重要。痛风发作不只在于它的突发状态,其根本原因在于长期积累。

在没有看清痛风机理的时候,人们常常会把选择食物的“有或无”即把选择“吃与不吃”看得很重。等到看清了痛风机理时,人们才会意识到把握有或无的“度”才是最难做好的事情。因为在“有”与“无”的两个终极状态之间存在着一个很宽的冗余“维度”。把握维度的边界划定是科学,掌握维度的内部调整是艺术。

与食物控制调理痛风相应的还有尽量维持标准体重和适当的日常活动锻炼。生命在于运动,健康在于通达,人心状态、器官运作与食物控制和规律化的生活合为一体,都是改善调整人体环境的重要组成部分。

以笔者个人的经历来说,许多次痛风发作于休假旅途中。想必是在旅途之中,平常作息规律难以得到保证,痛风发作便乘虚而入。我们必须认识到,这一切都发生在体内酸性浓度积累临界,从而使突发性的痛风变得防不胜防,达到一触即溃的状态。所以最值得注意的一点是,要保证体内软骨与肌肉周边液体组织内的酸性浓度远远低于结晶的临界值。但要做到這一点又的确十分困难。

问题3:痛风常用的治疗药物有哪些?进入人体的食物经消化代谢分解为嘌呤,而因嘌呤生成的尿酸溶解于人的血液和体液中。部分尿酸被泌尿系统排出体外,而未经排泄的尿酸成分则残存积留在软骨和肌肉周边的充液软组织内。在浓度积累高于排泄释放的情况下,即使血液中尿酸浓度因用药而降低了,充液软组织内的尿酸浓度也不会马上降低,痛风发作的威胁依然步步逼近。在这个相当长的积留过程中,软骨和肌肉周边软组织内的尿酸浓度也在发生动态变化。当高浓度的尿酸溶液超过临界值后,便能形成纳米量级的微小结晶,从而生成人体内一种常态组织液环境。在通常情况下,这样的人体微晶液态环境首先形成于人的脚部与腿部。除了围绕微晶的高浓度尿酸环境,低温是促成微晶粒进一步发展生成针状结晶的另一个原因。清晨的脚部正是人体低温的第一部位。经过一夜休整,人体循环进入平稳低速状态。远离心脏的脚部成为当时人体的温度低点。在人体体液循环时,犹如溪流入海的高浓度尿酸体液也会流过脚上各骨骼关节点。高浓度尿酸体液可能冲走存留于关节点上的微晶粒,或溶化存留于关节点上的微晶粒,也可能因低温围绕这些微晶粒迅速发展生成沉积于骨节缝隙间的针状结晶。这最后一种可能一旦迅速扩展便导致痛风发作。此结晶发作可以串游于人脚部不同骨节、脚踝、膝盖,甚至上移至人的肩骨和手骨部分。由于微晶体的长期存在和微晶浓度在体液中的升高,即使没有形成痛风发作,它仍然可以破坏人腿肌肉的正常运作。俗话说,人老先老腿。说得是老年人腿关节骨骼磨损严重,肌肉酸痛,骨质疏松的现象日趋严重。根据痛风生成机理,有理由相信尿酸微晶液态对于“人老先老腿”也有影响和“贡献”。这种“贡献”来源于微晶液态的存在、渗透范围的扩大和晶态浓度的提高。人们通常注重于身体病变的突发状态,疏于了解对于身体病变的环境影响。痛风发作属于前者,“人老先老腿”属于后者。一旦痛风针状结晶生成了势,使用药物和升高体温化解结晶需要从宏观的“输入”达到微观关节局部的过程时间而无法马上见效。这便形成了人们所熟知的痛风发作。

图1所示为痛风生成各阶段治疗药物示意图[5]。简单来说,痛风急性期治疗时,发病24h内服用非甾体抗炎药、秋水仙碱或糖皮质激素;急性期立即或症状缓解大于2周后开始降尿酸治疗。痛风急性发作的预防采用小剂量秋水仙碱或(和)非甾体抗炎药,连续使用6个月;无效或不能耐受或有禁忌症改用小剂量强的松或强的松龙,连续使用6个月;同时,持续降尿酸治疗。降尿酸治疗的药物中,苯溴马隆、丙磺舒用于尿酸排泄不良型;别嘌呤醇、非布索坦用于尿酸合成过多型;上述药物单用或联用用于混合型[2,4]。

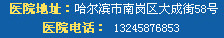

图1痛风生成各阶段治疗药物示意图

由于这些药物的不良反应较多,使用这些药物控制痛风需要注意的不只是每天给药剂量,给药时间间隔,还要北京治疗白癜风多少钱呢北京白癜风最便宜的是哪

转载请注明地址:http://www.dqjpu.com/zcmbwh/12862.html